Sur le web, un bon contenu ne suffit plus : l’emballage (titre + miniature) décide souvent du destin d’une vidéo. Les plateformes recommandent ce qui génère des clics (CTR) et retient l’attention (watch time). Concrètement, YouTube définit le taux de clics d’impressions comme “la fréquence à laquelle les spectateurs ont regardé une vidéo après avoir vu une impression sur YouTube”, et relie explicitement impressions → vues → watch time dans ses rapports. Autrement dit, un bon emballage donne plus d’impressions, et si les gens restent, la portée s’amplifie.

Le mot “clickbait” fait grincer des dents, car on pense tout de suite à la tromperie. Pourtant, il recouvre deux réalités. D’un côté, l’emballage honnête (appelons-le Type I) : un titre accrocheur fidèle au contenu, qui tient sa promesse. De l’autre, le piège à clics (Type II) : sensationnaliste, ambigu, retenant volontairement de l’information pour forcer le clic (la fameuse curiosity gap). La psychologie décrit bien ce ressort : la curiosité naît quand notre attention se fixe sur un manque d’information ; une tension se crée, et on cherche à combler la lacune. Bien dosé, c’est utile ; exagéré, c’est déceptif.

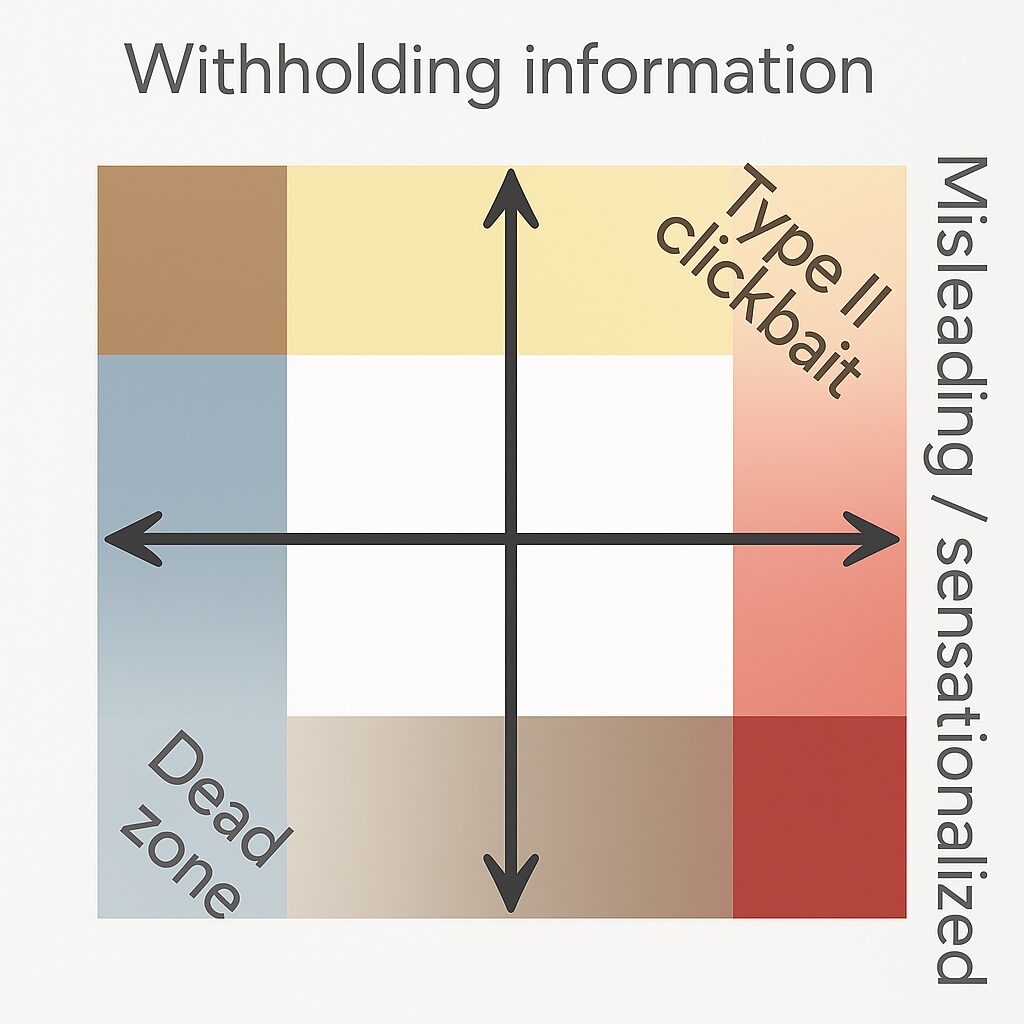

Une image aide à clarifier : imagine un cadran avec deux axes — horizontal trompeur/sensationnalisé, vertical information retenue. La zone à viser se trouve au centre : on pique la curiosité sans cacher l’essentiel et sans promettre plus que ce que le contenu livre. La zone à éviter est le coin haut-droite (trompeur + rétention) : c’est le clickbait piégeur qui érode la confiance. Cette grille, popularisée par Veritasium dans Clickbait is Unreasonably Effective, montre que de simples titres plus clairs et précis peuvent décupler la portée… sans trahir le fond.

Un exemple parlant : une vidéo de Veritasium sur les astéroïdes a bondi quand le titre est passé d’une formulation peu engageante à un énoncé plus clair (“Ces astéroïdes sont une réelle préoccupation”). Rien n’a changé dans la vidéo ; seul l’emballage a été optimisé. L’effet sur la diffusion fut majeur. Le message analytique est simple : tester et itérer sur titre/miniature n’est pas cosmétique ; c’est stratégique.

Ce qu’il faut vraiment mesurer

Pour décider sans biais, il faut regarder ensemble quatre familles d’indicateurs :

- Exposition et attrait : Les impressions (miniature affichée sur YouTube) et le CTR indiquent si le packaging incite à cliquer au moment de l’exposition. Retour d’expérience : un CTR “élevé” hors contexte ne veut rien dire ; on compare à soi-même (avant/après, variantes).

- Qualité de la vue : Le watch time (temps total regardé) et la durée moyenne de visionnage capturent l’intérêt réel ; ce sont des signaux clés pour la recommandation. Si le CTR grimpe mais que la rétention plonge, l’emballage promet trop.

- Fidélité / relation : Sur la durée, on observe abonnements, partages et retours à 7/28 jours : c’est la part d’audience qui revient — signe qu’on n’a pas seulement attiré, mais convaincu.

- Décision synthèse : Une règle pratique : n’adoptez jamais une variante qui augmente le CTR si elle dégrade la rétention de façon notable. À défaut, privilégiez la variante qui maximise le produit vues × durée moyenne (valeur totale créée).

La méthode (test A/B simple et éthique)

Pas besoin d’outillage exotique pour progresser :

- Préparez 2–3 variantes de titre + miniature par contenu, en modifiant une chose à la fois (promesse, angle, cadrage visuel).

- Testez 24–72 h par variante (A/B ou séquentiel court).

- Gardez la variante qui gagne en CTR sans baisser la rétention, ou qui maximise vues × durée moyenne.

- Documentez vos essais (journal des changements + résultats) pour capitaliser.

Cette logique est exactement celle défendue et illustrée par Veritasium : changer titres et miniatures après publication peut relancer une vidéo trop “technique” ou trop floue au départ.

Garde-fous : rester dans le Type I

Pour rester performants et crédibles, adoptez une micro-charte interne :

- Fidélité stricte : le titre reflète le cœur du contenu ; la promesse est tenue.

- Clarté avant tout : on formule le bénéfice concret en toutes lettres.

- Curiosity gap modérée : on suscite l’envie sans cacher une information essentielle. (C’est là qu’intervient l’“écart d’information” : on le dose, on ne l’exploite pas.)

- Stop-rule analytique : si une variante ↑CTR mais ↓rétention (p. ex. -10 %), on rejette, même si elle “fait des clics”.

Astuce pratique : utilisez un “score de risque clickbait” (heuristique maison) pour objectiver les débats. Par exemple, attribuez des points si le titre contient des superlatifs creux, ?! multiples, MAJUSCULES, une promesse vague ou une information volontairement retenue. Classez ensuite vos titres (faible / moyen / élevé) et comparez CTR & rétention par classe. Si la classe “élevée” gonfle le CTR mais abîme la qualité de vue et les retours, vous avez un signal clair pour bannir ces formulations.

L’emballage honnête est un levier de démocratisation

Optimiser titres et miniatures n’est pas une “chasse au clic” vide : bien fait, c’est un moyen de rendre accessibles des sujets exigeants et d’élever le niveau de production grâce à la portée obtenue (budget, équipe, temps). C’est l’équilibre que propose Veritasium : respecter l’intelligence du public tout en jouant les règles de la plateforme.

En bref : visez la zone centrale du cadran (accroche + fidélité), mesurez impressions → CTR → watch time → retours, testez vite 2–3 variantes, et appliquez des stop-rules. C’est ainsi qu’on concilie performance et éthique — et qu’on bâtit une relation durable avec l’audience.

Références

- Help, Y. (2025). Impressions & click-through-rate FAQs. Retrieved from YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7628154?hl=en&ref_topic=9313692&sjid=8068734063771619383-NC

- Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin. Retrieved from https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0033-2909.116.1.75

- Veritasium. (2023). Veritasium. Retrieved from Clickbait is Unreasonably Effective: https://www.youtube.com/watch?v=S2xHZPH5Sng&t=294s