Dans l’univers du marketing digital, une question taraude de plus en plus les chercheurs, les régulateurs et les consommateurs eux-mêmes. Jusqu’où peut-on aller dans l’utilisation des biais cognitifs pour influencer nos décisions d’achat ? Cette interrogation prend une résonance particulière à l’ère du numérique, où chaque clic, chaque hésitation, chaque seconde passée sur une page web devient une donnée exploitable pour affiner les stratégies de persuasion.

Comment le numérique amplifie-t-il nos vulnérabilités cognitives ?

Le passage du commerce traditionnel au commerce en ligne a profondément transformé la manière dont nos biais cognitifs sont sollicités. Dans un magasin physique, les techniques d’influence restent relativement statiques. Un vendeur peut adapter son discours, les produits sont disposés de manière stratégique, mais l’environnement demeure essentiellement le même pour tous. Sur le web, c’est une tout autre histoire.

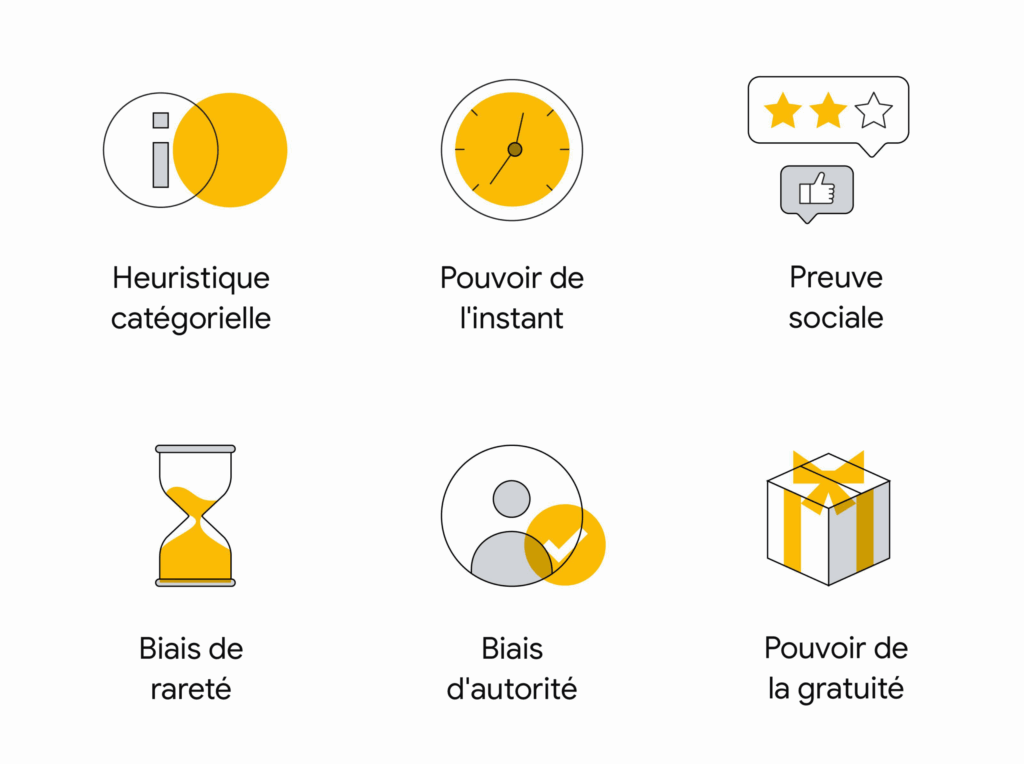

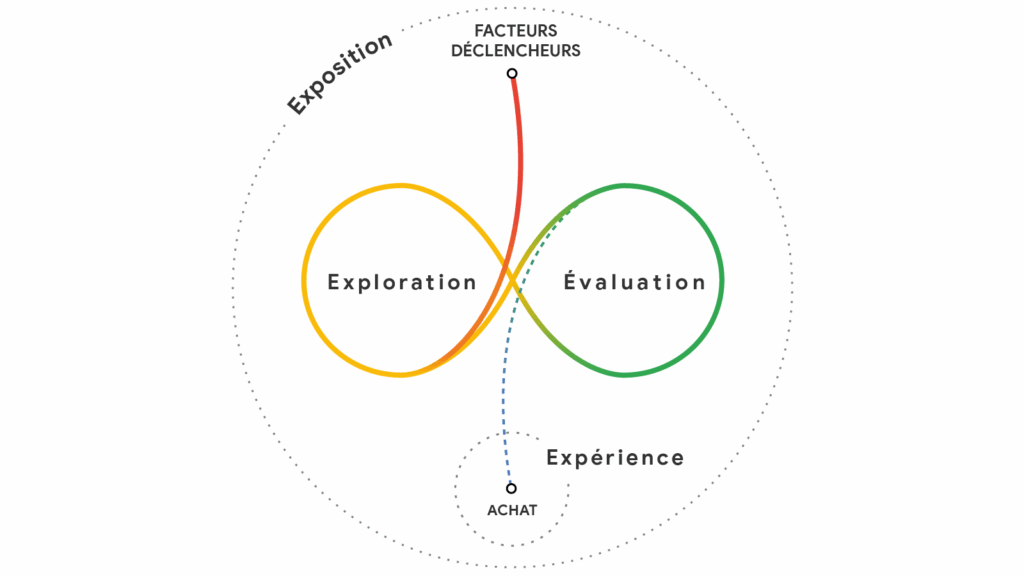

Les plateformes numériques possèdent une capacité inédite d’adaptation en temps réel. Elles peuvent ajuster instantanément leur interface, leurs messages et leurs offres en fonction du comportement de chaque utilisateur. Cette personnalisation algorithmique crée ce que Susser, Roessler et Nissenbaum (2019) appellent une « manipulation en ligne », distincte des formes traditionnelles d’influence. Selon ces chercheurs, la manipulation numérique se caractérise par son opacité et sa capacité à exploiter les vulnérabilités individuelles de manière ciblée et invisible. Prenons l’exemple des sites de réservation de voyages. Ils combinent plusieurs biais simultanément. La rareté avec des messages du type « plus que 2 chambres disponibles », l’urgence temporelle avec des comptes à rebours qui annoncent la fin imminente d’une promotion, et la preuve sociale en affichant « 47 personnes consultent cet hôtel en ce moment ». Ces informations ne sont pas nécessairement fausses, mais leur présentation est soigneusement orchestrée pour créer un sentiment de pression qui court-circuite notre réflexion. Selon Mathur et al. (2019), ces pratiques, qu’ils nomment « dark patterns », constituent des interfaces conçues délibérément pour tromper ou manipuler les utilisateurs.

La rapidité des interactions numériques joue également un rôle crucial. Contrairement à un achat en magasin, qui demande souvent un déplacement et un temps de réflexion, l’achat en ligne se fait en quelques secondes, souvent depuis son canapé, parfois même par simple réflexe. Cette immédiateté mobilise principalement ce que Daniel Kahneman (2011) appelle le système 1, c’est-à-dire le mode de pensée rapide, intuitif et émotionnel. C’est lui qui nous pousse à agir sans trop analyser, guidé par nos impressions et nos affects. À l’inverse, le système 2 correspond à la pensée lente, délibérative et logique, celle que l’on sollicite lorsqu’on compare, évalue ou remet en question. Le numérique, par sa conception même, ses notifications, ses recommandations et ses boutons de paiement instantané, sollicite davantage le système 1 que le système 2, ce qui crée un environnement idéal pour que les biais cognitifs se manifestent. Le numérique crée ainsi un terreau fertile pour l’exploitation de ce biais.

Où se situe la frontière entre influence et manipulation ?

La frontière entre influence légitime et manipulation abusive reste floue et fait l’objet de débats. Pour certains praticiens du marketing, utiliser les biais cognitifs revient simplement à faciliter la décision du consommateur en réduisant la surcharge informationnelle. Dans cette perspective, afficher des avis clients ou mettre en avant la popularité d’un produit aide le consommateur à naviguer dans un océan de choix possibles.

Pourtant, cette vision optimiste se heurte à plusieurs limites. Comme l’explique Caraban et al. (2019) dans leur étude sur l’éthique du design persuasif, le problème ne réside pas tant dans l’utilisation des biais eux-mêmes que dans l’intention qui les sous-tend et la transparence avec laquelle ils sont déployés. Créer un faux sentiment d’urgence avec un compte à rebours qui se réinitialise constamment ou inventer des témoignages clients franchit clairement la ligne rouge. Mais qu’en est-il d’une entreprise qui met sincèrement en avant la popularité de ses produits tout en sachant pertinemment que cela activera le biais de preuve sociale ?

Le cas d’Amazon illustre bien cette ambiguïté. Le géant du commerce en ligne utilise massivement la preuve sociale à travers son système d’avis clients et ses badges « Choix d’Amazon » ou « Meilleures ventes ». Ces éléments aident réellement les consommateurs à repérer des produits de qualité, mais ils influencent aussi considérablement leurs décisions, parfois au profit de produits plus rentables pour l’entreprise. Au Canada, le Bureau de la concurrence a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises l’importance de la transparence dans les pratiques numériques et a sanctionné des entreprises pour la diffusion d’avis trompeurs ou la manipulation d’algorithmes de recommandation. En 2023, l’organisme a notamment conclu une entente avec plusieurs détaillants en ligne pour avoir publié de faux commentaires destinés à influencer les achats des consommateurs.

Des recherches en psychologie comportementale montrent bien à quel point ces mécanismes peuvent influencer les plus jeunes. Selon la théorie des perspectives de Kahneman et Tversky, les individus cherchent davantage à éviter une perte qu’à obtenir un gain, un réflexe que plusieurs concepteurs de jeux exploitent. Dans les jeux avec des achats intégrés, cette logique se traduit par des stratégies subtiles qui encouragent à dépenser pour ne pas « perdre » un avantage ou un objet virtuel. Une étude publiée dans Computers in Human Behavior (King et al., 2019) souligne d’ailleurs que ces techniques stimulent les mêmes zones du cerveau que celles associées à la récompense et à la dépendance, rendant les jeunes particulièrement sensibles à ces formes de persuasion commerciale.

Des tentatives de régulation encore timides

Face à ces enjeux, les instances de régulation commencent à réagir, mais leurs réponses restent fragmentées et souvent en retard sur les innovations du secteur. En Europe, le Règlement général sur la protection des données constitue une première étape importante en imposant la transparence sur la collecte et l’utilisation des données personnelles. Toutefois, comme le souligne Acquisti et al. (2017) dans leur analyse des paradoxes de la vie privée, informer les utilisateurs ne suffit pas toujours à les protéger. Même conscients de la collecte de leurs données, beaucoup continuent à accepter des conditions qu’ils jugent pourtant problématiques, souvent parce que le coût perçu du refus est trop élevé.

Au Canada, le Bureau de la concurrence a également commencé à s’intéresser aux pratiques trompeuses en ligne, notamment en ce qui concerne les faux avis et les allégations mensongères. L’Office de la protection du consommateur du Québec surveille de son côté les pratiques commerciales déloyales dans le commerce électronique, mais ses pouvoirs restent limités face aux géants du numérique dont les sièges sociaux se trouvent souvent à l’étranger.

Malgré ces initiatives, un fossé subsiste entre la sophistication croissante des techniques de persuasion et la capacité des régulateurs à les identifier et les sanctionner. Les algorithmes évoluent rapidement, les tests A/B permettent d’optimiser constamment l’efficacité persuasive et les entreprises disposent de ressources considérables pour affiner leurs stratégies. Les autorités de régulation, elles, manquent souvent d’expertise technique et de moyens pour suivre le rythme.

Vers une responsabilité partagée

Plutôt que de s’en remettre uniquement à la régulation externe, plusieurs voix plaident pour une autorégulation responsable du secteur. Cette approche implique que les entreprises adoptent volontairement des principes éthiques dans la conception de leurs parcours clients. Au Québec, quelques entreprises locales commencent à explorer ces pistes, particulièrement dans le secteur du commerce en ligne et des applications mobiles.

Certaines marques québécoises et canadiennes intègrent des mécanismes de « friction positive » dans leurs interfaces. Au lieu de faciliter au maximum l’achat impulsif, elles introduisent délibérément de courts délais ou des étapes de confirmation pour les achats importants, permettant ainsi au consommateur de réfléchir avant de valider. Cette approche, inspirée du concept de « design éthique », reconnaît que ralentir le processus peut parfois servir l’intérêt à long terme du client et de la marque.

D’autres entreprises misent sur la transparence en expliquant clairement pourquoi elles recommandent tel ou tel produit. Plutôt que de se contenter d’afficher « Recommandé pour vous », elles précisent « Recommandé car similaire à vos achats précédents » ou « Recommandé car populaire auprès d’utilisateurs ayant acheté ce produit ». Cette transparence permet au consommateur de comprendre la logique derrière la recommandation et de mieux évaluer sa pertinence.

La formation des consommateurs constitue également un levier essentiel. Au Québec, des organisations comme Option consommateurs travaillent à sensibiliser le public aux pratiques marketing trompeuses et aux techniques de persuasion en ligne. Des initiatives d’éducation aux médias numériques se développent aussi dans les écoles et les cégeps, visant à former une génération plus critique face aux stratégies d’influence digitale. Ces programmes apprennent aux jeunes à reconnaître les dark patterns, à comprendre le fonctionnement des algorithmes de recommandation et à développer leur esprit critique face aux sollicitations commerciales.

Le gouvernement québécois pourrait également envisager la création d’un label de certification éthique pour les sites de commerce électronique opérant dans la province. Ce label permettrait aux consommateurs de privilégier les entreprises adoptant des pratiques responsables en matière de design persuasif. Une telle initiative nécessiterait toutefois des critères clairs et un mécanisme de vérification indépendant pour garantir sa crédibilité.

Quelles solutions pour un marketing plus responsable ?

Au-delà des solutions techniques ou réglementaires, c’est peut-être une transformation plus profonde du marketing qui s’impose. Les entreprises qui réussiront à long terme ne seront probablement pas celles qui maîtrisent le mieux l’art de la manipulation, mais celles qui sauront construire des relations authentiques basées sur la confiance.

Cette évolution s’observe déjà dans les attentes des consommateurs, notamment chez les plus jeunes. Au Québec, une étude de Léger (2024) révèle que 72 % des membres de la génération Z affirment privilégier les marques perçues comme authentiques et socialement responsables, tandis que plus de la moitié déclarent avoir cessé d’acheter auprès d’entreprises jugées trompeuses ou manipulatrices. Cette sensibilité accrue à l’éthique et à la transparence reflète un changement profond dans la relation marque-consommateur, la confiance devient un capital stratégique. Or, si une marque est perçue comme exploitant les biais cognitifs de manière abusive, elle s’expose non seulement à une perte de crédibilité, mais aussi à une véritable crise de réputation. Dans un contexte où les consommateurs partagent rapidement leurs indignations sur les réseaux sociaux, les coûts réputationnels d’une telle découverte peuvent largement dépasser les bénéfices à court terme de la manipulation.

L’utilisation éthique des biais cognitifs pourrait se définir par quelques principes simples. La véracité d’abord, où toute information utilisée pour influencer doit être exacte et vérifiable. La transparence ensuite, où les mécanismes d’influence doivent être explicites plutôt que dissimulés. La proportionnalité également, où l’intensité de la persuasion doit rester appropriée par rapport à l’enjeu de la décision. Enfin, le respect de l’autonomie, où le consommateur doit toujours conserver la possibilité réelle de se désengager du processus de persuasion.

Un défi collectif pour l’avenir du numérique

La question de l’utilisation éthique des biais cognitifs dans les parcours clients dépasse largement le seul domaine du marketing. Elle implique une responsabilité partagée. Les entreprises doivent reconnaître que leur pouvoir d’influence s’accompagne d’une responsabilité éthique. Les régulateurs doivent développer des cadres juridiques adaptés aux réalités du numérique. Les chercheurs doivent continuer à documenter les effets de ces pratiques et à proposer des alternatives. Les consommateurs, enfin, doivent cultiver leur esprit critique et exiger davantage de transparence.

L’enjeu n’est pas de diaboliser les biais cognitifs ni de prétendre qu’on pourrait s’en passer. Ils font partie intégrante de notre fonctionnement mental et continueront d’influencer nos décisions. Le défi consiste plutôt à créer un écosystème numérique où ces mécanismes peuvent jouer leur rôle d’aide à la décision sans basculer dans la manipulation. C’est un équilibre délicat à trouver, mais il est indispensable si nous voulons préserver la confiance qui constitue le fondement de toute relation commerciale durable.

Références :

- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus & Giroux.

- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11K shopping websites. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3(CSCW), Article 81. https://doi.org/10.1145/3359183

- Shining a Light on Dark Patterns. (2021). Journal of Legal Analysis, 13(1), 43-? https://academic.oup.com/jla/article/13/1/43/6180579

- Léger. (2022). Rapport Jeunesse 2023: génération Z et milléniaux. https://leger360.com/fr/rapport-etude-jeunesse-2023-generation-z-et-milleniaux/

- Benner, D., Schöbel, S., Janson, A., & Leimeister, J. M. (2022). How to achieve ethical persuasive design: A review and theoretical propositions for information systems. Transactions on Human-Computer Interaction, 14(4).

- Dubé-Beaudin, L. (2021). Présentation de soi et identification aux marques par les adolescents âgés de 14 à 17 ans de la génération Z sur Instagram (Mémoire de maîtrise, UQAM). https://archipel.uqam.ca/16108/1/M17284.pdf