Quel rôle jouent les données et les algorithmes dans l’évolution et la découverte musicale ?

L’analyse des données, un outil pour comprendre et anticiper les tendances musicales

Dans le monde actuel, où la musique se renouvelle constamment, l’analyse des données en ligne est devenue un levier essentiel pour observer et même prédire les changements de styles et de goûts. Les plateformes comme Deezer et Spotify exploitent les habitudes d’écoute de millions d’utilisateurs en temps réel, analysant chaque écoute, ajout de playlist ou sélection de favoris. Ces données fournissent des informations riches pour détecter et suivre les nouveaux courants, ce qui permet à l’industrie musicale, aux artistes et même aux auditeurs d’accéder à des tendances en pleine émergence. (Pareek, 2022)

Les algorithmes de ces plateformes peuvent, par exemple, identifier des signaux forts, comme une augmentation soudaine des écoutes dans un sous-genre particulier ou l’apparition de playlists thématiques autour de ce style. (Carpentier, 2021) Ces playlists créées par les utilisateurs, mais aussi celles générées par l’algorithme, jouent un rôle clé dans la propagation des nouveaux genres. Spotify, avec des playlists comme « Discover Weekly », ou Deezer avec son option « Flow », propose chaque semaine des morceaux basés à la fois sur les goûts passés de l’utilisateur et sur des sons similaires ou émergents qui pourraient l’intéresser. Ces recommandations personnalisées ouvrent la porte à une expérience musicale qui conjugue familiarité et découverte.

L’apparition du « Lofi Hip-hop », du « synthwave », ou encore du « hyperpop » témoigne de l’importance de ce processus. Autrefois peu connus, ces styles sont rapidement devenus des phénomènes culturels grâce aux algorithmes de recommandation et aux communautés en ligne qui partagent et remixent ces genres. Cette visibilité accrue permet à de nouveaux artistes de trouver un public plus large, et favorise une diffusion rapide des styles musicaux, parfois au-delà des frontières linguistiques ou culturelles.

Les défis et limites de l’analyse des données pour l’évolution musicale

Cependant, cette analyse automatisée des données, si puissante soit-elle, comporte des risques et des limitations. En basant une large part de leurs recommandations sur les préférences antérieures, Deezer et Spotify, entre autres, favorisent une expérience qui peut renforcer les habitudes musicales sans véritable ouverture à de nouveaux horizons. Les utilisateurs se retrouvent souvent dans une « bulle musicale » où la majorité des suggestions se limite aux genres qu’ils écoutent le plus souvent. Bien que ces playlists puissent proposer des nouveautés, elles sont généralement alignées sur les styles déjà familiers. (Rouvroy, 2015)

Ce phénomène d’enfermement algorithmique entraîne également une standardisation des goûts. En privilégiant les morceaux les plus populaires ou ceux présentant des caractéristiques similaires aux préférences de l’utilisateur, les plateformes créent une offre musicale de plus en plus homogène. En effet, selon une analyse des types d’écoutes, les recommandations guidées par des algorithmes représentent 41 % des écoutes qualifiées, tandis que 59 % proviennent de recherches personnelles, montrant un intérêt dominant pour des morceaux déjà connus ou enregistrés en favoris. Les titres recommandés, tels que les playlists personnalisées ou les albums suggérés, tendent à devenir encore plus populaires, monopolisant ainsi l’attention des auditeurs. Par exemple, les recommandations personnalisées sous forme de playlists représentent environ 6,1 % des écoutes qualifiées, et la radio algorithmique environ 1,1 %. À l’inverse, les genres de niche et les artistes émergents restent souvent en marge, avec seulement 0,2 % des écoutes consacrées à la découverte de nouveautés. (Beuscart, 2019)

Cette dynamique, souvent qualifiée de « bulle de filtre », limite la diversité musicale en confinant les auditeurs dans une sélection restreinte et relativement prévisible. À long terme, ce phénomène pourrait transformer le paysage musical en réduisant l’impact de la créativité et de l’innovation au profit d’une consommation de masse, où certains styles finissent par dominer les playlists et les classements. (Simon, 2019)

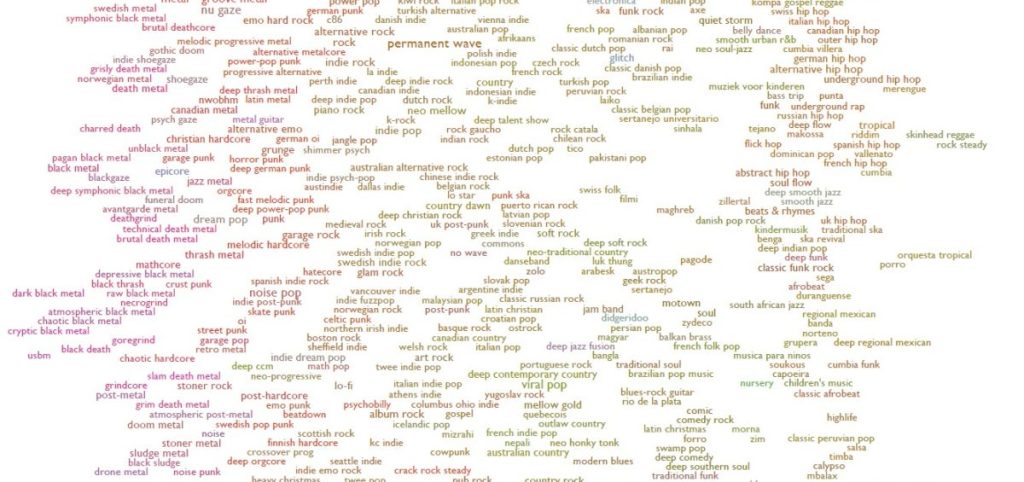

Sur le plan technique, les algorithmes eux-mêmes peinent parfois à capter la complexité de certains genres musicaux hybrides, comme ceux qui mélangent influences culturelles, instruments traditionnels et sonorités modernes. (Prey, 2017) Ce type de musique, souvent expérimental, échappe facilement aux algorithmes conçus pour détecter des schémas et des tendances bien établis. L’évolution rapide des genres musicaux met donc en évidence la difficulté de ces outils à maintenir un regard nuancé et à refléter toute la richesse et la variété de la musique contemporaine.

Un appel à une découverte musicale plus ouverte et variée

L’analyse des données en ligne reste un levier puissant pour explorer et suivre l’évolution des genres musicaux, permettant de découvrir de nouveaux styles et de nourrir l’émergence de tendances originales. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre recommandations automatisées et découvertes plus ouvertes et variées. La beauté de la musique réside dans la possibilité d’avoir des morceaux et des genres favoris qui résonnent profondément, tout en étant en constante découverte de nouvelles sonorités qui, même si elles ne nous correspondent pas forcément de manière immédiate, enrichissent notre perception musicale.

Accéder à une variété musicale étendue et diversifiée aide chacun à construire une culture musicale propre, unique et en perpétuelle évolution. La musique possède cette force particulière qui rassemble les individus, réconforte et aide à exprimer des émotions complexes, et c’est un domaine où l’intimité des goûts personnels s’allie à la diversité culturelle. Limiter cette expérience à une sélection restreinte par des algorithmes signifie aussi perdre une part de cette richesse émotionnelle et culturelle.

Une combinaison de recommandations algorithmiques et de curation humaine pourrait offrir une meilleure expérience utilisateur, en intégrant des suggestions qui mêlent à la fois familiarité et découverte. Certains styles pourraient ainsi émerger de manière plus organique, en laissant les auditeurs explorer des horizons divers et en leur donnant la liberté de s’ouvrir à des sons inattendus. Cultiver ce type de découverte musicale permet de pleinement profiter de l’expansion de la musique, d’en ressentir toute la puissance et d’enrichir un univers sonore qui reste propre à chaque auditeur.

En complément de cet article,

Une courte vidéo a été créée pour explorer plus en détail l’importance de sortir de la bulle algorithmique. Cette vidéo vulgarise le concept de l’enfermement algorithme dans le domaine musical et montre comment élargir ses horizons en découvrant des genres musicaux différents. N’hésitez pas à la visionner pour en savoir plus sur ce sujet passionnant et enrichir votre expérience musicale !

https://digital.hec.ca/wp-content/uploads/2024/11/Musique-et-enfermement-algorithmique.mp4

Ressources

Robert Prey (2018) : Nothing personal: algorithmic individuation on music streaming platforms

P.Pareek, P.Shankar, P. Pathak, N.Sakariya (2022) “Predicting Music popularity using machine learning algorithm and music metrics available on spotify”: Predicting-Music-Popularity-libre.pdf

J-S. Beuscart, S.Coavoux, S.Maillard (2019) : Les algorithmes de recommandation musicale et l’autonomie de l’auditeur | Cairn.info

Antoinette Rouvroy (2015) « Avec les algorithmes, la culture se code – Ce qu’on n’aime pas construit nos goûts » : La culture 33

Laurent Carpentier (2021) : L’algorithme, nouvelle machine à tubes

Mathilde Simon (2019) : Les algorithmes de recommandation de Spotify : de la découverte aux bulles de filtres culturelles – LES MONDES NUMERIQUES